総選挙。衆議院選挙は議員定数全員が一挙に改選するのでこう呼ばれていますが、総選挙が行われるには二通りあります。ひとつは4年の任期満了の場合と、もう一つは衆議院解散に伴う場合。

任期満了での総選挙はつい最近ありましたが、殆どは解散によるものです。その衆議院解散について、憲法らしく権利についてお話ししたいと思います。

衆議院解散とは

衆議院解散とは、衆議院議員全員を一斉に、任期満了を待たずに失職させることをいいます。衆議院解散権の所在は実質的には内閣です。

第69条

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

衆議院の解散を規定しているのは数少ないので、最も有名な69条を通して衆議院の解散を解説したいと思います。

衆議院解散の意味とは

衆議院解散することにどのような意味があるのでしょうか。

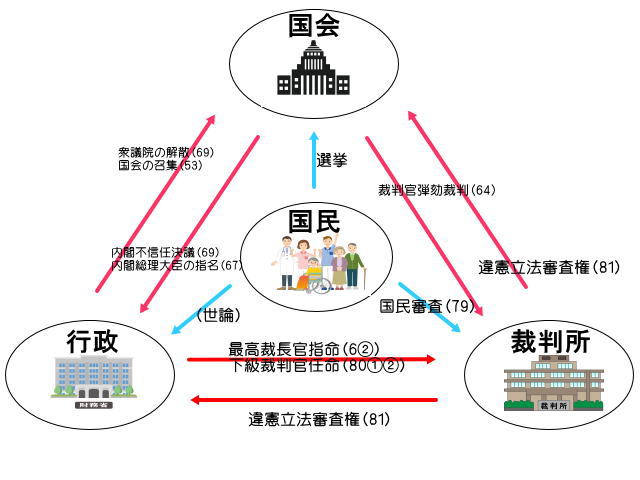

ひとつは三権分立の意味において行政機関の権限行使といえます。衆議院の解散権は内閣が持つ国会へのけん制の意味・役割があります。逆に国会も内閣に対して不信任決議という権限がありますが、場合によっては内閣は国会に対して“矢”を放つことができるというわけです。

もう一つは、解散後に待ち受ける総選挙という民主主義行使で民意に即した議会再編という意味があります。任期4年を待たずに民意を反映させるべき事柄があれば、国民の民意を仰いで議会再編を促進させることもできます。

69条の内閣の衆議院解散権

69条の規定にあるように、衆議院の解散は内閣不信任決議案が可決、つまり、時の内閣が否定された場合に、内閣総辞職との選択になります。

内閣が衆議院から総辞職を突き付けられた場合、10日以内に内閣は、

- 自らの内閣を総辞職するか、

- 衆議院を解散してしまうか

の選択を迫られます。

10日以内に衆議院を解散しなければ、そのまま内閣総辞職です。時の内閣の判断です。総選挙で勝てると判断すれば衆議院を解散すればいいし、そうでなければ内閣を総辞職すればいいし。

ちなみに、衆議院議員の任期は4年ということになっていますが、実際は平均して2年ちょっとだそうです。確かに、任期を満了した、というのはつい最近ありましたが、その前は何十年も前の話です。

参議院は解散がありません。何らかの理由で個別に辞職しなければ、6年の任期を全うできます。

衆議院解散権の根拠はどこ?

ここまで読んで違和感を覚えた方、カンが良いと思います。「衆議院解散は2年に1回ぐらい行われているのに内閣不信任決議なんて出たことあった?」と。おっしゃるとおりです。

実は、衆議院解散が出てくる規定は69条の他にもう一つ、意外なところにあります。天皇の国事行為の規定にあります。7条3号。

第7条3号

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

三 衆議院を解散すること

衆議院解散の根拠の問題の所在

衆議院の実質的な解散権が内閣にあるということは争いありません。これは、7条の規定により明らかですし69条にもそうあります。では内閣の衆議院解散権の根拠はどこにあるのでしょう。

何でこんな事問題にするかというと、解散権の根拠が69条にあるのであれば、69条の場面でしか解散権は行使できないことになります。今までの衆議院解散のほとんどが憲法違反です。

しかし、7条3号に根拠があるとすれば、69条は解散権行使の一場面にすぎず、他の場面でも解散権を行使し得るという解釈も成り立ちます。これまでの衆議院解散も憲法上問題ないということになります。

この点、7条説を採る場合が多く、69条説は殆ど無いといっていいでしょう。つまり、内閣の衆議院解散権の根拠は7条3号にあり、69条は衆議院解散の一場面に過ぎない、と。これが通説です。

衆議院解散のほとんどが7条3号を根拠にしたもので内閣が自由に実施でき、69条解散は憲政史上ほとんどない。

内閣不信任決議

議院内閣制の下では国会と内閣は、いわば協力関係にあると言えますが、何らかの理由でその関係が破綻する場合があります。

この場合、衆議院では、「内閣の不信任決議案」というものを提出することができます(69条)。

これは、衆議院固有の権能であり、参議院にはありません。参議院には「問責決議」という似たような議決を採ることはできますが、こちらには法的拘束力はありません(政局上の効果はありますが)。議決は、出席議員の過半数で可決されます。

第56条

両議院は、各〃その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

内閣総辞職する場合

ちなみに、総辞職や衆議院解散のいったことが起こった場合、新たな内閣が発足されるまではどういった措置が取られるのでしょうか。こたえは、71条にあります。

第71条

前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

選挙期間中だからって閣僚がいないのはかなりマズいですからね、これは皆さんもそうだろうなと思いのことでしょう。

そして、一定の場合には内閣は総辞職しなければなりません。それは、以下の場合です。

第70条

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

総選挙後、30日以内に特別会(54条1項)が開かれますが、その時に内閣総辞職しなければなりません。

つまり、内閣が総辞職する場面は

- 死亡、資格喪失、辞職等によって内閣総理大臣がその職務を続けることができなくなった場合、

- 衆議院総選挙の後の最初の国会召集のとき

- 内閣不信任決議可決または信任決議否決されて10日以内に衆議院解散しない場合

です。

1と3の場合は殆どありませんが、2の場合は総選挙があった度にあります。これは、内閣が自らする総辞職ですが、議会から総辞職を突き付けられる場合が3の69条の場合です。

まとめ

以上、衆議院解散権についてお話させていただきました。

ここは基本的に条文知識が重要になる部分なのですが、解散権の根拠の部分はちょっと応用マターになりますので、チェックしておいてください。