三権分立の一翼を担う「行政権」についてです。

行政権とはどういう権利なのか、行政機関はどこなのか、どんな権利があるのかをわかりやすく解説していくことにしますね。

ちなみに、日本国憲法でいえば、65条から75条までがそれに当たります。

行政権とは

行政権とは、国会が作った法律や予算に基づいて行政活動を行っていく権限を言います。ではこの行政とはどういった意味なのでしょうか。

行政活動の内容は非常に多岐にわたり、一言で説明ができないくらいになっています。これは、同じ公務員でも学校の先生と警察官、市役所の職員は役割が違うことからも明らかですよね。

行政活動というものは、立法権や司法権といった国家権力(作用)の中でも、その活動内容が広範にわたります。その意味で行政権を定義しますと、「すべての国家作用のうち、立法作用と司法作用を除いた残りの国家作用」とされています(控除説)。

三権分立とは、国家権力を3つの作用(司法・立法・行政)に区別・分離して、それぞれが不当に権力増大しないよう互いを抑制して均衡を保ち…

三権分立の一つである立法権についてお話していきましょう。立法権は41条に定めがありますが、三権分立との絡みなしに解説するとは困難ですので他権と絡めて説明します。

行政権と内閣

第65条

行政権は内閣に属する。

65条にある通り、我が国の行政権は原則としてすべて内閣に属します。

では、憲法でその行政権が属すると謳われている「内閣」とは、なんのことでしょうか。

三権分立とは、国家権力を3つの作用(司法・立法・行政)に区別・分離して、それぞれが不当に権力増大しないよう互いを抑制して均衡を保ち…

内閣とは

内閣とは、我が国の行政権の統括を担う合議制機関です。合議制ですから、複数人で構成され、その長が内閣総理大臣。で、内閣の構成員が国務大臣です。これがいわゆる「閣僚」です。

第66条1項

内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

内閣総理大臣は、行政権を統括する機関の長ですから、我が国最高峰の権力者ということになります。

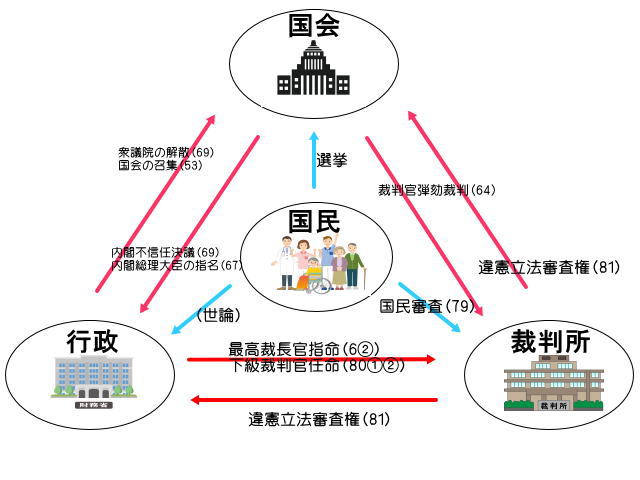

国会と内閣の関係

我が国は国会と内閣が近しい関係になります。内閣は国会から選出された内閣総理大臣と国務大臣で構成されており、子飼に対して連帯して政治責任を負います。こういった関係を議院内閣制と言います。

議員内閣制についてはこちらに詳しくありますので参照ください。

内閣の組織

第66条

内閣は、法律定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

内閣とは我が国の行政権を統括する合議制の機関です。首長は内閣総理大臣であり、その他は国務大臣で構成されます(66条1項)。これは上でお話した通り。国務大臣は14人まで、ただし、場合によっては3人追加、つまり、国務大臣の17人以内とすることもできます(内閣法2条)。

内閣の構成員は文民でなければなりません(同2項)。この「文民」とは「軍人ではない者」あるいは「これまで職業軍人であったことがない者」ということになります。2023年においては軍人であった者が総理大臣を含めた内閣の構成員になることは殆ど無理でしょう。その意味では令和の今となっては微妙な規定ではあります。

もっとも、「文民統制(シビリアン・コントロール)」という趣旨からいえば、「自衛官が文民なのか否か」は論点にはなり得るでしょう。

国務大臣は、各中央省庁の大臣になるのが通例になっています。

内閣総理大臣の権能

内閣総理大臣は、国会の指名に基づき(67条1項)、天皇の任命を受けて就任します(6条1項)。

その後、国務大臣の任命します。国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばなければなりません(68条1項)。この国務大臣の選出任命が、いわゆる組閣です。この国務大臣は、7条5号に基づき、天皇の認証が必要になります。

第67条1項

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

第6条1項

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

第68条1項

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

第72条

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する

第74条

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

74条の趣旨は、執行責任の所在の明確化にあります。

第75条<

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害されない。

似たような規定で、50条の議員不逮捕特権規定がありましたが、あちらは国会議員の身分保障の話で、こちらは行政内部の話になります。国務大臣は、内閣総理大臣の同意なしには起訴されることはない、とありますが、これは、逮捕勾留もできないことを意味します。

内閣の権能

前提として、内閣とは合議制機関であり、独任制機関ではありません。つまり、内閣総理大臣が首長とはいっても、総理が独断で何でもかんでも決定できるものではありません。「閣議」というものを経て内閣の意思決定をする必要があります(内閣法4条1項)。

73条に内閣の一般的事務として列挙されていますが、閣議を経る必要がありますし、

第73条

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 外交関係を処理すること。

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

五 予算を作成して国会に提出すること。

六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

天皇の国事行為に対する助言と承認についても同様です。

第3条

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第7条

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

2.国会を召集すること。

3.衆議院を解散すること。

4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。

5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

7.栄典を授与すること。

8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

9.外国の大使及び公使を接受すること。

10.儀式を行ふこと。

他にも最高裁判所長官の指名(6条2項参照)、その他裁判官の任命(79条1項、80条)、国会の臨時会の招集(53条)、予備費の支出(87条)、決算審査および財政状況の報告(90条1項、91条)等が憲法上規定のある内閣の権能です。

また、内閣には衆議院を解散する権利と自らの内閣を総辞職する権利があります。

まとめ

以上行政権と内閣(内閣総理大臣含む)の権能についてお話させていただきました。

条文がやたら出てきて申し訳ございまsん。もっとも、このへんはしょうがなく、単なる知識の話になるので根拠を示さなければなりませんので、一一条文の引用をさせていただきました。

このへんを勉強するポイントは、条文暗記を前提として手続の流れで条文をまとめることが大事になると思います。内閣総理は国会の指名に基づき天皇の任命が必要ですが、これだけで条文がまたがります。

また73条や内閣ではないけど7条の列挙時効は試験でも出題されやすいので注意が必要です。