三権分立のページでお話しましたが、日本の三権分立は正三角形を形成しているわけではありません。強いて言えば、内閣と国会が近い二等辺三角形です。このような統治システムを議院内閣制と言いますが、この議院内閣制について解説したいと思います。

議院内閣制とはどういうものか、採用している国やメリットデメリット、そして大統領制という統治システムとの違いなどをわかりやすく説明させていただきます。

議院内閣制とは

議院内閣制とは、内閣は国会の信任を受けて成立し内閣は国会に対して連帯して責任を負うという統治機構システムのことです。

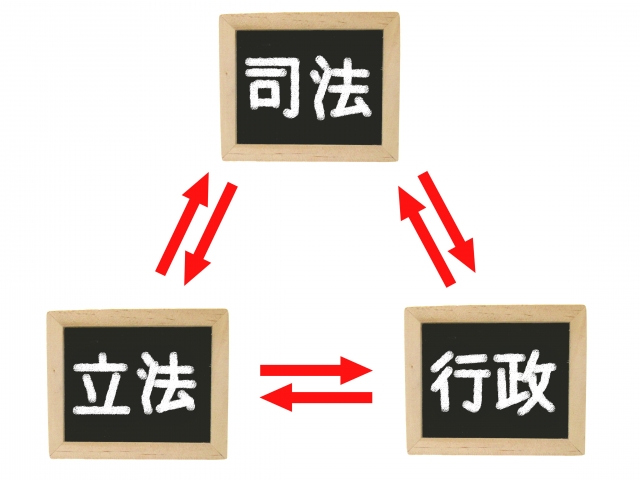

三権分立という統治機構が確立している国家では、国会(立法権)と内閣(行政権)は裁判所(司法権)を含めて抑制と均衡の緊張関係にあることになっています。

三権分立とは、国家権力を3つの作用(司法・立法・行政)に区別・分離して、それぞれが不当に権力増大しないよう互いを抑制して均衡を保ち…

しかし、議院内閣制を敷いている統治システム下においては、国会と内閣が近い関係になり、国会と内閣が近い二等辺三角形のような形になります。つまり、議院内閣制とは三権分立における国会と内閣の関係性に特徴のある統治システムといえます。

議院内閣制の発祥は?

議院内閣制の発祥はイギリスと言われており、首相の選出方法等一部異なる部分はありますが、日本もそのイギリスの議院内閣制と非常によく似たシステムを採用しています。

すなわち、三権分立観点で国会と内閣は一応分離はしているがその分離は緩やかです。内閣は国会の信任を受け内閣は国会に責任を負う。ついでに言えば王室(日本は皇室)があるという点も同じです。

議院内閣制を採用する国は

日本とイギリス以外で議院内閣制を採用する国はどこでしょうか。

ドイツ・オランダ・スペイン・イタリア・スウェーデン・オランダ・ベルギーなど欧州諸国はほとんどが議院内閣制ですね。フランスを除けばほぼそうなると思います。

他にもカナダ・インドは議院内閣制を採用しています。

議院内閣制の仕組み

議院内閣制の仕組みとして、二つの側面があるということを示しておきたいと思います。

- 国会の信任内閣の責任

- 国会と内閣の均衡

議員内閣制は国会と内閣が近しい関係とお話しましたが、それをもう少し具体性を持たすとこのようなキーワードになるわけです。日本国憲法条文と共に解説しましょう。

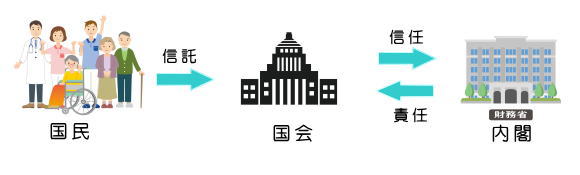

国会の信任

議院内閣制における内閣は国会の信任があって初めて成り立つのです。内閣は国会から「日本のかじ取り任せます」というお墨付きが必要なのです。

日本国憲法の以下の条文をご覧ください。

67条1項

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

68条1項

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。 但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

内閣の長である内閣総理大臣、そして、国務大臣も一定数は国会議員から選出される必要があるとしています。

内閣総理大臣は国民に選出された議員の中から信任を受けて選出され行政のトップとして送り出され、閣僚も過半数は国会議員から選ばれます。

三権分立の一つである立法権についてお話していきましょう。立法権は41条に定めがありますが、三権分立との絡みなしに解説するとは困難ですので他権と絡めて説明します。

内閣の責任

国会の信任を受けた以上、内閣は国会に対してその政治的責任について連帯して責任を負います。

第66条3項

内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

国会が内閣に及ぼす民主的コントロール

国会の信任と内閣の責任、これは、内閣は国民の信託を受けた国会から間接的な民主的コントロールが及ぶということを意味します。国民の代表者である国会の信任を受けて政治的責任も国会に対して負う(民主的責任行政)。

内閣の存在は民主主義機関である国会の存在が前提となり、国会が非常に重要な役割を担う統治システムであると言えるでしょう。

国会と内閣は何も協力関係だけではありません。三権分立の観点から言えば、お互いに攻撃・防御のツールを有した均衡という緊張関係も併せ持っていると言えます。

協力関係も破綻する場合があります。例えば、内閣の行政運営が著しく稚拙だったり、あるいは、国会が内閣の志向とあまりにもかけ離れており、行政運営がままならなかったり…

このような場合、国会は内閣に対して不信任決議を可決して内閣の是非を問うことができます。

第69条

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

この決議によって内閣が否定(不信任決議可決)されれば、内閣総理大臣は内閣の総辞職or衆議院の解散を選択することができます。

以上のような、内閣と国会の関係に関する責任的、均衡的の2つの観点を含めた制度を議院内閣制と言います。

大統領制と議院内閣制の違い

議院内閣制についてお話してきましたが、議院内閣制と対比して語られる統治システムとして大統領制があります。

この大統領制について簡単に解説するとともに、議院内閣制との比較について解説していくことにします。

大統領制とは

大統領制とは、国家元首ないし行政の長たる大統領を国民の選挙によって直接選出する制度です。

日本においても、国政は議院内閣制ですが、地方はこの大統領制です。厳密にはちょっと違いますが、首長公選制や議会との関係など、広い意味ではここにカテゴライズしても差し支えないと思います。あなたがお住まいの地域の首長たる知事や市長などは、あなたが直接選出しているはずです。

任期が決まっていて、再選できる国もありますし、できない国もあります。5年1期の国もあれば4年2期の計8年間までできる国もあります。

責任については、議会から選出されたのではなくて、国民からの直接選挙で選出されているので、国民に対して責任を負います。

議会に対して責任を負う必要はありません。議会も、大統領を辞任させる権限はありません。その意味ではきれいな形の三権分立といえます。

大統領制を採用する国は

大統領制を敷いている国は、まずはアメリカ合衆国ですね。フランスも、ロシアやウクライナもそうです。同じアジアでいえば韓国は大統領制ですし、インドネシア、フィリピンも大統領制です。

大統領制と議院内閣制を比較

議院内閣制と大統領制と対比してみました。どちらがどうとは言えません。いずれも一長一短ありますからね。大きな違いは行政トップの選出方法と三権分立との関係でしょうか。

議院内閣制はシステム上国会から首相を選出しますし、大統領は国民からの直接選挙です。その意味では大統領制の方がポピュリズムに陥りやすいかもしれません。

議院内閣制は国会と内閣が協調関係ですから比較的安定性は高いですが、なあなあに陥りやすいでしょう。大統領制は厳格な三権分立である分、ちょっと関係性のバランスが崩れると物事が何も決まらなくなる傾向があります。

| 議院内閣制 | 大統領制 | |

|---|---|---|

| 選出方法 (民主主義的観点) |

首相は議員の中から議会が選出 | 国民の直接選挙 |

| 議会との関係 | 協調関係、均衡関係。大臣は議員の中から選出、議会出席発言権なし | 対等関係、均衡関係。議員との兼職禁止、議会出席発言義務あり |

| 議会との関係が破たんした場合 | 不信任か解散 | 不信任も解散もなし |

| 三権分立との関係 | 緩やかな分離(議会とは信託と責任) | 厳格な分離 |

まとめ

以上、議院内閣制についてまとめてみました。

議院内閣制は国会をベースとした統治システムで、そこから内閣が派生するようなシステムとイメージしてください。

国民からの直接選出である大統領制のようなダイナミズムは薄いかもしれませんが、国会から選出という意味では間違いが比較的少ないというメリットもあると思います。

いずれにせよ、その国会議員を選ぶ我々国民がしっかりしなければ議院内閣制は機能しないとも言えます。