憲法という言葉は誰もが知っていると思いますが、「じゃあ憲法って何よ?」と聞かれたらちゃんと答えられない人が殆どだと思います。憲法を理解する場合、何らかの比較対象があるといいんじゃないか?ということで、「法律」との違いを解説することにしました。

同じ「憲法」と「法律」って同じ「法」ではありますが、その根本が違う概念なのです。中学生ぐらいであれば理解できるようにわかりやすく解説してみますので、興味があればどうぞ。

憲法と法律はどちらが上か

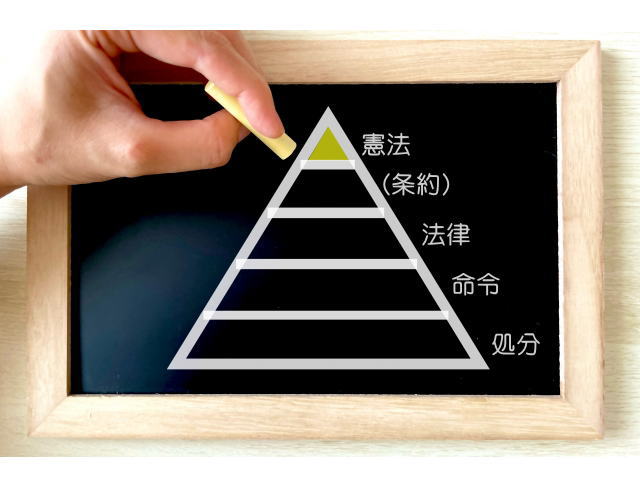

憲法と法律の違いについて、最初に理解しておかなければならないことがあります。それはお互いの関係性。どちらが上なのか。憲法と法律が矛盾というか対立したらどちらが強いのか。答えは憲法です。これはあらゆる場面で憲法が強いのです。

なぜならば、憲法は国の最高法規だからです。最高法規とは法体系の話ですが、憲法はその法体系の頂上に君臨する法です。法律は国内法規では憲法の次、国外含めれば3番目になります。

この序列の意味するところ、それは、憲法は法律より強いということ。対立したら法律が負けます。

憲法は法律を監視している

最も強い憲法だから、法律たち下位法には常に目を光らせています、「俺に逆らっている奴はいないか?」と。

それを違憲立法審査権といいますが、法律が憲法と相反する場合は改めさせる(場合によっては消す)権限を持っています。

このように、法律は憲法に逆らえません。繰り返しますが憲法が最高法規だからです。

憲法と法律は誰に向けたものか

憲法と法律、どちらにも「法」が付いています。でも、同じ法でもその性格は全く異なるものです。憲法と法律は誰に向けたものなのか。

憲法は国家権力に向けた法

憲法とは、その国家の基本法。「自分たちの国はどうあるべきか」「どういう政治体制でいくか」を定めた法。憲法というものを一言で説明するとこうなります。ですが、近代憲法には他にも重要なことが規定されています。

憲法には国家権力を制限して国民の人権を保障する法という面があります。

国家権力が多大な権力を持つと、それは国民の人権侵害につながりやすいです。例えばトイレットペーパーを1回1メートル以上使うと死刑とする法律を制定するとか、あみだくじで選ばれた国民にパンイチでバンジージャンプさせる法律を制定とか。権力の強さいかんではこんなめちゃくちゃなことができてしまいます。

そんなことさせないために憲法には国家権力を制限するという役割もあるのです。

日本国憲法での例

実際、日本国憲法21条の表現の自由は、国民の表現行為を権力側は不当に規制してはならないという意味の規定ですし14条の法の下の平等も権力側に国民を差別してはならないとする規定。

憲法とは国家権力に向けた法であって、基本的には国民に向けたものではないのです。

法律は国民に向けた法

次は法律の話をします。刑法。犯罪と処罰の法律です。傷害罪や暴行罪、殺人罪も刑法規定です。この刑法、国民の権利や自由を制限する法という側面があります。

イメージできますでしょうか、犯罪者を処罰するという行為、これは一見人権侵害行為です。自由な行動を奪うのですから。でもそれが許される。なぜならば、そういうルールあるからです。

法律はルールである

社会を秩序よく運営していくためにはルールが必要ですが、ルールとは一人一人への一定の規制をもって成り立つもの。ルール(法律)を制定するところは国会という国家機関。

法律とは国家権力が国民の自由を制限するためのものであり、国民に向けた法です。

法律は国民の自由を保障するものでもある

「国家権力が国民の自由を制限」というと勘違いしてしまう方もいるかもしれませんが、その法律は憲法の監視下にあるわけですし、社会秩序安定のためのルールなのです。

それに、誰かの人権を制限するということは、誰かの人権が保障されているはずで、そこは持ちつ持たれつです。

行き過ぎルールは淘汰されていくシステムがあるわけですから、しっかりした認識は持ちましょう。

憲法と法律は制定過程が違う

憲法と法律では、その制定過程が異なります。それぞれシミュレーションしてみましょう。

憲法の改正場合

憲法の場合は改正の方がまだ現実的なので、その場合をシミュレートしてみたいと思います。参照:総務省「国民投票の仕組み」

- 憲法改正原案の発議

- (衆or参)憲法審査会による審査

- (衆or参)本会議可決

- (後議)憲法審査会による審査

- (後議)本会議可決

- 国民投票(総投票の2分の1以上)

- 天皇による国民の名で改正憲法の公布

改正原案の発議には衆議院100人以上参議院50人以上の賛成が必要です。先議と後議は参が先であれば衆が後、その逆もあり得るという意味です。本会議は両議院とも総議員の3分の2以上の賛成で発議になります。

法律の制定過程

法律の場合ですが、議員からでも政府からでも法律案は出せますが、昨今は殆どが政府から提出されているようです。ので政府提出の場合でシミュレーションしています。参照:内閣法制局「法律ができるまで」

- 省庁による法律案の原案作成

- 内閣法制局による審査

- 閣議決定・国会提出

- 国会審議(委員会)

- 本会議・採決(衆参)

- 法律の公布

法律案は衆参共に出席議員の過半数の賛成により成立します。

憲法と法律の制定過程まとめ

以上、憲法と法律の制定過程でした。憲法は改正過程でしたが違いのポイントを箇条書きでまとめておきましょう。

- 法律は国会で制定するが、憲法は国民投票で決まる

- 定足数が違う

この2点が大きな違いです

国民投票の意味

憲法改正で国民投票を経るというのは、憲法という法の性質を表しているといえます。憲法という最高法規の改正を最終的に決めるのは国民であるという意味が込められており、これが「国民主権」の行使であるといえるでしょう。

憲法改正はハードルが高い

もうひとつ、定足数とは議決に必要な数のことですが、法律の出席議員の過半数に対して憲法改正発議は総議員の3分の2以上と、憲法改正はハードルが高いという点に特徴があります。

このように、改正手続きが厳しい憲法を硬性(こうせい)憲法と言います。

まとめ

以上、憲法と法律の違いについて解説してみました。憲法と法律、同じ法でも全く性質は違うもので主従関係さえある関係だったのですね。

- 憲法の最高法規性と法律の関係

- 憲法と法律はそれぞれ誰に向けたものか

この2点が大事になってきますのでどうぞよろしくお願いします。