「違憲立法審査権」ってご存知ですか?なんかの審査権なんだろうなーとは想像できますが、若干わかりずらいですよね。

実はこの権利は結構大事なもので、普段気にも留めないであろう権利ですが、案外近くになるものなんですね。ということで違憲立法審査権について、解説していきたいと思います。実際にあった事例も用いてわかりやすく解説しますので、ご興味があればどうぞ寄ってってください。

違憲立法審査権とは

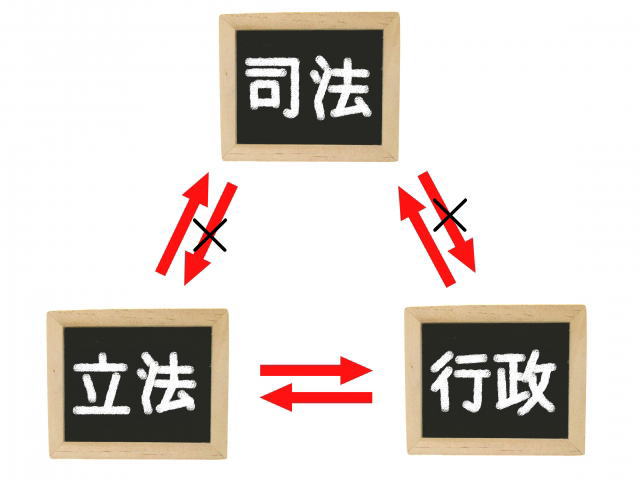

違憲立法審査権とは、法律・命令・規則・処分が、憲法に適合しているかを審査する権利を言います。いずれも権力(行政)側が行使するものですが、これらが憲法に沿ったものかどうかを審査するのです。

他にも「違憲法令審査権」なる言葉もありますが、違いはほぼありません。違憲法令審査権は違憲立法審査権に内包されているものと考えておきましょう。

なぜ憲法に適合しているか審査するの?

なんでそんなことするのでしょうか。違憲立法審査権の存在意義として以下2点挙げることができます。

- 憲法の最高法規性

- 法の支配

憲法の最高法規性

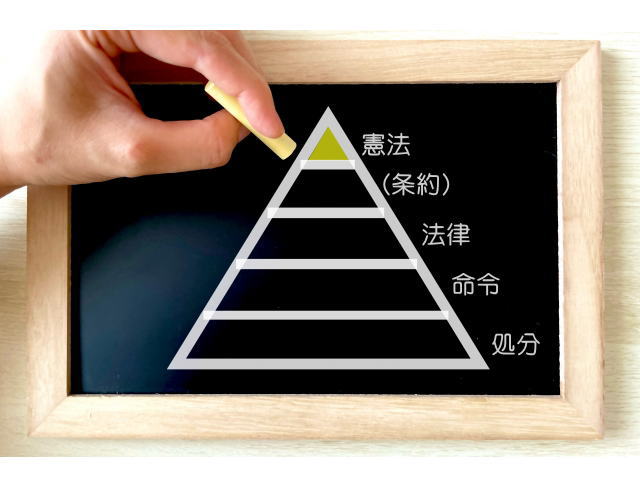

憲法というもの、その国の法体系の最高法規です。法体系の最上位に憲法が存在し、順番に法律・命令・処分となっている。下位法はその上位法に逆らうことはできませんので、最高法規である憲法に適合しない法はあり得ないのです。

下位法を制定する際には憲法適合性に配慮してなされるわけですが、時間が経って社会情勢・価値観の変化や制定時には見えなかった点での適合性問題が顕在する場合はあり得ますし、個別の行政側の行使(処分等)に適合性が問われてくる場合だってあります。

日本国憲法は人権保障を大前提としていますが、法令や処分の如何によっては憲法上の人権侵害になる場合だってあるのです。違憲立法審査権は人権保障のために存在するのです。

法の支配

もう一つが法の支配という概念です。最高法規の話と似ているのですが、ここでいう「法」とは憲法のこと。憲法というもの、国家権力を抑制して国民の人権保障に寄与するものという考え方があります。

ですから、法律や命令などが不当に人権侵害するようなものであれば正す必要があります。しかるべき機会に法令の憲法適合性を問う必要があるということです。

日本国憲法と違憲立法審査権

日本国憲法でも違憲立法審査権は規定されています。81条です。

第81条

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

違憲立法審査権の主体は?

次にどこが違憲立法審査権を行使し得るのかという主体の話をします。81条をご覧のように、日本国憲法は最高裁判所に違憲立法審査権を授け、法令や行政行為が、憲法に適合するかどうかを審査し判断することを許しています。

実際には最高裁だけが違憲合憲の判断をするわけではありません。地裁や高裁といった下級裁判所でも憲法審査はしますし、それでも81条には反しないとされています。下級裁判所でも憲法審査はするんですが、それが終審ではなく、最終審はあくまで最高裁という意味です。

もっとも、これは最高裁に違憲立法審査権があると定めている日本での話。どの国でも最高裁判所にその権限があるとは限りません。そのへんは下の「違憲審査の分類」という章で解説します。

違憲審査の対象は?

81条では違憲審査の対象は「一切の法律、命令、規則又は処分」とあります。要は、憲法を最高法規としたその下位法はすべて違憲審査の対象となります。81条の文言には「条例」は出てきませんが、条例も法体系の一部ですのでここに含めていいです。

条約も審査対象か?

国家間の文書の取り決めである「条約」ですが、こちらも違憲審査対象になるのでしょうか。

学説上は肯定否定両方ありますが、判例では対象外とされています。条約締結は「高度な政治性を有するもの」として憲法審査になじまないもの(砂川事件)として原則憲法判断はしないとしています(統治行為論)。

参照:司法権と法律上の争訟を判例で解説 !司法権の限界類型も

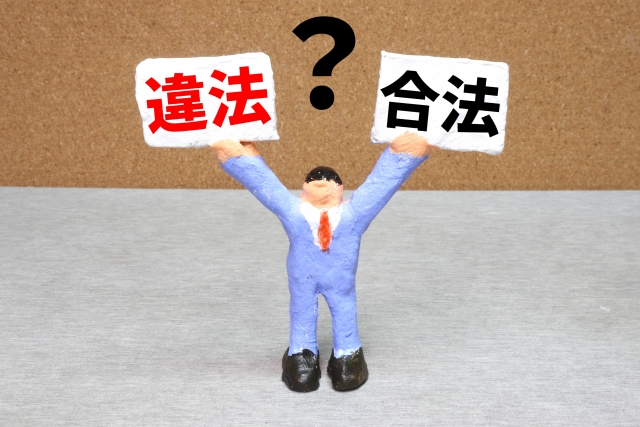

違憲判決の種類

違憲審査の対象は上記のように原則下位法が対象になるわけですが、「何が違憲か」によって3種類の判決が出ます。

- 法令違憲

- 適用違憲

- 処分違憲

以下解説します

法令違憲

法令違憲とは、文字通り法令が違憲であるという判決です。刑法200条が憲法14条1項に違反していると判決が出れば、法そのものが違憲ですので刑法200条は法令違憲ということ。

適用違憲

適用違憲とは、対象となる訴訟・事件の場合において法令適用が違憲という判決です。当該訴訟・事件における法令自体は合憲なんですが、その法律適用がダメなヤツです。「この事件にA法律を適用したらダメだよね?」といったイメージでしょうか。

処分違憲

処分違憲は適用違憲に近いものがありますが、法令適用の話ではなく処分が違憲という判決です。ここで言う処分とは公権力の行使のことであって、営業の許可を与えるなんかはこの処分に当たります。ここに違憲があったという判決です。

日本における違憲立法審査の例

違憲立法審査というとなんか仰々しいと思われるかもしれませんが、大々的なニュースになっていないだけで案外しょっちゅう行使されて憲法判断をしています。違憲立法審査権行使のイメージを持っていただくために、例を挙げてみたいと思います。

「一票の格差」問題は憲法問題

衆参問わずですが、選挙があるたびに「一票の格差」なる文言が出てきます。聞いたことありませんか?ほぼもれなく国政選挙の直後にこの「一票の格差」についてちょっとした話題になります。

「一票の格差」問題とは、選挙区の区割りの問題です。選挙区の区割りは公選法その他法令でで決められていますが、その法令が憲法違反ではないか?という問題提起がなされます。

東京や大阪などの人口集中区と過疎地域の選挙区では有権者1票の重みが違う、投票価値の平等が損なわれているのではないか?つまり憲法14条に反するというものです。

ここではこの問題についてあれこれ言及しませんが、公職選挙法の合憲性を問う訴えの提起、つまり違憲立法審査権の行使を要求する裁判が提起されます。実際の違憲合憲の判断は別として、違憲立法審査権の行使は決して珍しいものではないということは覚えておきましょう。

日本で法令違憲判決が出た全事例を紹介

違憲立法審査権の行使は結構頻繁になされてきましたが、ほとんどが合憲判断がなされます。反面、違憲判断が出ることは殆どないわけですが、その数少ない違憲判決が出た事例をご紹介しましょう。

ここでは法令の合憲性が問われ終審した、最高裁が法令違憲を出した事例に絞りたいと思います。適用違憲は割愛することをご了承ください。で、その数その数は現行憲法下では2022年夏時点で11。少ないですよね。

以下表にまとめておきましたので、ご覧ください。各判決の詳細は趣旨から外れますので割愛します。どういった事件か興味がある方は各自お調べください。

| 判決名 | 判決日時 | 対象法令と違憲判決結果 |

|---|---|---|

| 尊属殺重罰規定 | 昭和48年4月4日 | 刑法200条が14条1項違反

→違憲→削除 |

| 薬局距離制限規定違反 | 昭和50年4月30日 | 薬事法6条2項が22条1項違反

→違憲→改正 |

| 衆議院議員定数配分規定その1 | 昭和51年4月14日 | 公選法204条(当時)が14条1項違反

→違憲→選挙無効にはならず(事情判決の法理) |

| 衆議院議員定数配分規定その2 | 昭和60年7月17日 | 同上

→違憲→選挙無効にはならず(合理的期間論) |

| 森林法共有林事件 | 昭和62年4月22日 | 森林法186条が29条2項違反

→違憲→改正 |

| 郵便法事件 | 平成14年9月11日 | 郵便法68条及び73条が17条違反

→違憲→改正 |

| 在外日本人選挙権訴訟 | 平成17年9月14日 | 公選法の一部が15条1項、3項、43条1項、44条違反

→違憲→改正 |

| 婚外子国籍訴訟 | 平成20年6月4日 | 国籍法3条1項が14条1項違反

違憲→改正 |

| 非嫡出子法定相続分訴訟 | 平成25年9月4日 | 民法900条4号但書前段が14条1項に違反

→違憲→改正 |

| 再婚禁止期間訴訟 | 平成27年12月16日 | 民法733条1項が14条1項違反

→違憲→改正 |

| 国民審査在外投票訴訟 | 令和4年5月25日 | 最高裁判所裁判官国民審査法4条及び8条が

15条1項、79条2項、3項、4項違反→違憲 |

違憲審査の分類

上で我が国において違憲立法審査権の主体は憲法81条で最高裁判所であると規定しているとお話しました。同時に、日本はそうであって他国はこの限りではないとお話しました。

この権利の所在はどこかという話において、違憲立法審査は2つに分類することができます。この分類は違憲立法審査権の所在の話だけではなく、憲法判断の過程も違ってきます。

- 抽象的違憲審査制

- 付随的違憲審査制

抽象的違憲審査制とは

抽象的違憲審査制とは、通常の裁判所とは別に違憲審査を専門に行う憲法裁判所を設けて違憲審査するスタイルです。

訴訟を経ずにストレートに違憲かどうかを争うことができます。例えば、ある法律が制定され、その法律による事件がなくとも違憲確認訴訟が提起されれば審理の上「その法律は憲法違反だ!」とできます。

具体的な事件がなくとも、将来起こり得る事件の防止という、抽象的な状態でも憲法判断が可能、だから抽象的違憲審査制。こういうスタイルは、「大陸型」とか言ったりもします。欧州で伝統的に散見するスタイルです。

付随的違憲審査制とは

付随的違憲審査制とは、具体的な事件の訴訟の過程において憲法判断をするスタイルのことです。ですから、憲法判断は通常の裁判所が行います。ここまで来てお分かりだと思いますが、日本は付随的違憲審査制を採用しています。アメリカなどもそうです。

司法権の行使の過程での憲法判断ですので、抽象的違憲審査制のように憲法判断だけしかしない、ということにはなりません。日本で実際にあった裁判例で付随的違憲審査制を見てみましょう。

靖国神社の内閣総理大臣参拝問題

靖国神社の参拝の問題。過去何度か提起されていますが、憲法上の問題としては20条にある政教分離原則違反かどうかが争点となります。

これらは、原告側が直接的に政教分離原則違反を問うたわけではなく、参拝によって精神的ダメージを受けその慰謝料請求する、という民事裁判を提起しています。細かなロジックは置いておいて、民法の不法行為の慰謝料請求の話。原告側の主張は、内閣総理大臣が靖国神社を参拝することは不法行為である、なぜ不法行為なのかというと、それは憲法違反だから、という理屈なのです。

そうなると、内閣総理大臣が靖国神社を参拝することが20条の政教分離違反かどうかを審理する必要がありますので、審理の過程で憲法判断をする必要があるということ。憲法違反であれば、その請求は認められる方向でしょうが、憲法違反でないとすれば、その請求は認められないでしょう。

あくまで、事件解決、個人の人権保障の過程での憲法判断、というスタンスが付随的違憲審査制ということなのです。

憲法の分類-まとめ-

抽象的違憲審査制は憲法判断のみを行うので、あくまで憲法秩序の維持という機能になります。他方、付随的違憲審査制では裁判所が司法権の行使の過程で憲法判断を行うので各々の権利保障のための違憲審査という機能になります。

| 抽象的違憲審査制 | 付随的違憲審査制 | |

|---|---|---|

| 権利行使の主体 | 憲法裁判所 | 司法裁判所 |

| 保障類型 | 憲法保障 | 私法保障 |

| 採用国 | ドイツ、イタリア等 | アメリカ、日本等 |

違憲立法審査権の重要判例

違憲立法審査権についての重要判例をご紹介します。違憲判決が出た事件や「一票の格差」「靖国参拝」も良いのですが、事件の中身が直接81条に絡んでくるということもありません。ですので、ここでは81条に直接関係してくる重要判例をご紹介します。

警察予備隊事件(最大判昭和27年10月8日)

第一に挙げなければならないのは「警察予備隊事件」でしょう。ご存知の方どれくらいいらっしゃるかわかりませんが、警察予備隊とは自衛隊の前身です。戦後に設置されたのですが、その設置について、上で取り上げた、我が国の違憲審査制は抽象的違憲審査制か付随的違憲審査制かが争われた事件です。。

事案

昭和25年に警察予備隊が設置された際、当時の日本社会党議員が、いきなり最高裁に直接、警察予備隊の設置や行為諸々を、憲法9条違反を盾に無効を求める訴えを起こしました。

判決

訴えは却下。中身は、

- 裁判所は司法権の担い手であり、具体的な争訟の訴えが必要だが、本件ではそれがない

- 具体的な争訟がないので、裁判所では本件を審査する権限にない

旨の内容でした。

解説

判決内容を読んでいただければ、我が国は抽象的違憲審査制ではなく付随的違憲審査制である、よって本件は審査できないとしたことがお分かりだと思います。社会党議員は81条の文言通りに理解していきなり最高裁に訴えたんですけど。

参照:警察予備隊違憲訴訟

まとめ

いかがでしたでしょうか。

このページだけで違憲立法審査権のおよそが理解できる程度までの充実内容だと思います。司法試験受験のためにもっと知識が必要だよという方は、専門の書で調べていただければと思います。

違憲立法審査権については、司法権についての理解があればもっと深まると思われますので、併せて読み進めることをおすすめします。