違憲立法審査権についての重要な判例はそう多くはありません。この件について真正面から争われた唯一の裁判というのが警察予備隊事件です。

警察予備隊とは自衛隊の前身で戦後に設置されました。今でも自衛隊の違憲合憲の議論はありますが、実は設置当初からあったのですね。

その警察予備隊違憲訴訟を解説してみたいと思います。どんな事件だったか、どこが憲法上問題だったのか、どんな判決が出てそれはどんなロジックだったのか等、多くの人がわかりやすいようポイントだけ抽出してシンプルに解説していきたいと思います。

警察予備隊違憲訴訟の論点とは

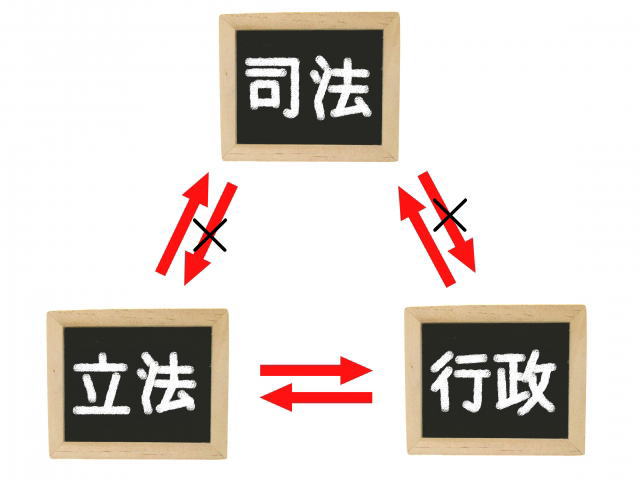

当該事件の論点とは、日本の司法審査は将来に向かってできるのか、それとも具体的事件がないとできないのかというところにあります。日本の違憲立法審査権行使のタイミングの話で、

- 何も事件が起こっていない抽象的な段階で司法審査できるのか(抽象的違憲審査制)

- 具体的な事件があってそれに付随しないと司法審査できないのか(付随的違憲審査制)

という点が明らかになった判例です。この違憲立法審査権について詳しく知りたい方はリンク先のページ詳しくありますので興味あればどうぞ。それでは解説はじめます。

警察予備隊事件の概要

GHQの意向をもって1950年に警察予備隊が設置されました。この設置について、当時の日本社会党を代表してX原告が、警察予備隊の設置及び維持は、憲法9条に反するとして、これらの行為を、国に対して無効確認の訴えを最高裁に提起しました。

誰が訴えたかはこの際大きな問題ではなく、ポイントを2点挙げていきます。

- 警察予備隊は憲法9条に反する

- 無効確認の訴えを最高裁に提起

これ国に対する無効確認を求める行政訴訟ですが、中身は「警察予備隊は憲法9条違反!」とする憲法訴訟、何か具体的な事件が起こったわけでもなく裁判所に81条の行使を訴えたということです。

そして、その訴えをいきなり最高裁に提起したということ。行政訴訟の初審は高裁なのですが、そこを飛び越して最高裁に持って行ってしみました。

これは81条の文言そのまま通りに提起したのでしょう。

判決文要約

しかし、最高裁は、この訴えを審理することなく却下しました。理由は以下。

- わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする

- 裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない

- 最高裁判所は法律命令等に関し違憲審査権を有するが、この権限は司法権の範囲内において行使されるものであり、この点においては最高裁判所と下級裁判所との間に異るところはないのである

つまり、訴訟の要件を満たしていないために却下されたのです。まあ、「だっせー」というのは簡単ですが、何せ初めてのことだったんでね、仕方がないでしょう・・・なぜ訴訟の要件を満たしていなかったのでしょうか?81条には最高裁に違憲立法審査権があると規定されているのに。ちゃんと最高裁に憲法判断を訴えたのに。

判旨解説

1段落目、2段落目をご覧ください。

裁判所は、司法権を行使する機関であり、司法権は、具体的な争訟事件が審理されることが必要とあります。さらに、将来的にそのような論争が起こり得るとしても、そんな抽象的なことを判断する権限は裁判所にはない、としています。わかりやすく判決文を独自要約してみます。

裁判所は司法権の担い手であり、具体的な争訟を解決する機関である。憲法判断も憲法規定によりするが、それは具体的な争訟の過程でするにすぎない。まだ起こってない事件の、将来的な疑義に対する判断はできない。それは司法権の役割ではない。

もう一つ、こんな話をいきなり最高裁に持ち込まれては困る。地裁なり高裁なり、下級裁判所に訴えてくれ・ちゃんと審理するから。

これが却下理由です。乱暴な言い方すれば「出直してこい」ですね。

まとめ-当判決の意義

当判決は、日本の違憲審査制ついて付随的違憲審査制であると最高裁が示したことにあります。自衛隊設置(実際はその前身の警察予備隊設置の問題)の際の憲法判断ですので、かなり前の事件ですが、今となっても重要な判例になります。

当事件について注意が必要なのは、手続論についての問題だったということ。原告が問題にしているのは9条なのですが、この事件に関しては、そこは問題にはなりません。自衛隊の合憲性については、違憲立法審査権とは特に関係ないのでご注意を。