日本国憲法「第6章 司法」の最初の条文76条の1項には、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と規定されています。

この裁判所が担っている司法権とはどんな権利なのでしょうか。このページでは司法権の定義にまつわることを解き明かせていきたいと思います。

司法権とは

憲法76条1項では、司法権を裁判所に独占させています。

第76条1項

すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

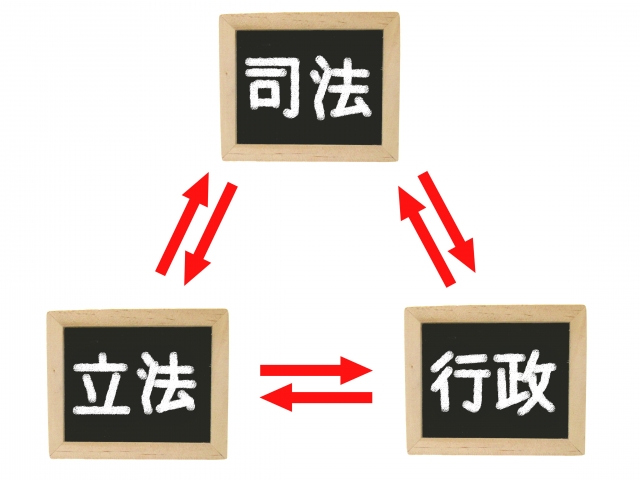

まさに三権分立の一場面ですね。立法権は国会、行政権は内閣に。

三権分立とは、国家権力を3つの作用(司法・立法・行政)に区別・分離して、それぞれが不当に権力増大しないよう互いを抑制して均衡を保ち…

三権分立の一つである立法権についてお話していきましょう。立法権は41条に定めがありますが、三権分立との絡みなしに解説するとは困難ですので他権と絡めて説明します。

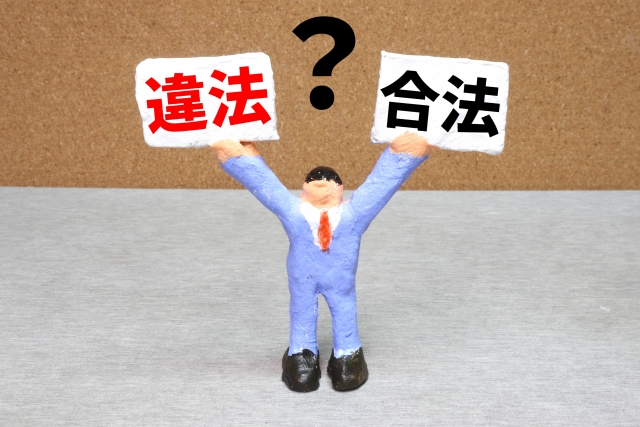

司法権とは、具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家作用を言います。おおよそのイメージは沸いてくると思いますが、それでも分かったようなわからないような。

ですので、掘り下げます。

「具体的な争訟」とは

この定義について、一つポイントがあります。「具体的な争訟」という部分、これは、司法権を理解するうえでの核となる部分なのですが、では、「具体的な争訟」とは何なんでしょうか?

文字通りですね。具体的な争訟とは、具体的に起こった事件を法律を使って白黒つけることです。

ただ、裁判って、何でもかんでも争い事に白黒つけるって訳ではないのです。万能ではない。限界があるんです。その限界を知るためには、「具体的な争訟」について、もっと詳しく知る必要があります。

「法律上の争訟」とは

裁判所法という法律がありまして、その3条1項にこう規定されてあります。

裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

この中に、「法律上の争訟」なる文言があります。この「法律上の争訟」は「具体的な争訟」と同じ意味とされています。

この「法律上の争訟」とは、「当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法律を適用することによって終局的に解決することができるもの」をいうとされています。これは、民事も刑事も同じです。

この要件を満たしていないと、「法律上の争訟」を満たしていないということになり、同時に「具体的な争訟」ではない、ということになります。とひいては司法権が及ばない裁判ができないということになるわけですね。

「法律上の争訟」を欠く事例

例えば、、板まんだら事件という司法権の要件についての重要判例がありますが、これは法律上の争訟を欠いた事件とされています。

この裁判は司法権の要件を満たさないということで棄却されています。

司法権の範囲

このように、司法権をしっかり定義づけることによって、その及ぶ範囲が定まり、及ばない範囲も定まってくるということになるわけです。

では、この司法権の核心部分である「法律上の争訟」にならない場合について触れて生きたいと思います。

単なる事実の存否等の争い

「確かに争っているようだけど、それを裁判所に持ち込まれても判断できないよ・・・」といったものです。

例えば、技術史国家試験の合否の判定(昭和41年2月8日最高裁判決)。国家試験の合格、不合格の判定は、司法審査の対象となるかについて争われた事件ですが、当然ですが、コレは、知識や能力等が判断基準になるものであり、決して権利義務や法律関係の存否の話ではありません。裁判は、

具体的な当事者間の権利義務や法律関係の存否の争いごとであり、その争い事を法律によって最終的に解決すること

と「法律上の争訟」規範で棄却案件でした。

信仰の対象の価値・宗教上教義に関するもの

これも上に近いものがありますが、話はもうちょっと複雑になってきます。

- 純然たる信仰の対象の価値、または宗教上の教義に関する判断

- 単なる宗教上の地位の確認

これらは、司法権の範囲外とされています。

1の方はまだわかりやすいと思います。

権利義務や法律関係の話ではありませんよね。あくまで思想や価値観の話であり、裁判所にはなじみません。もちろん、限界はありますが、オ○ムのようなことも含めて、限度を超えなければそういうことです。

2の方ですが、信仰や教義に深く関連する地位の争いは、裁判で判定を出したところで、終極的解決できるかというとそれは疑問です。やはり、教義の核心部分の判断は、裁判所は判断せず、あくまで手続上の判断はする場合があるということですね。

この宗教上の教義に関する判例については、上で紹介している「板まんだら事件」が重要になってきます。詳しくは、上リンク先でご確認ください。

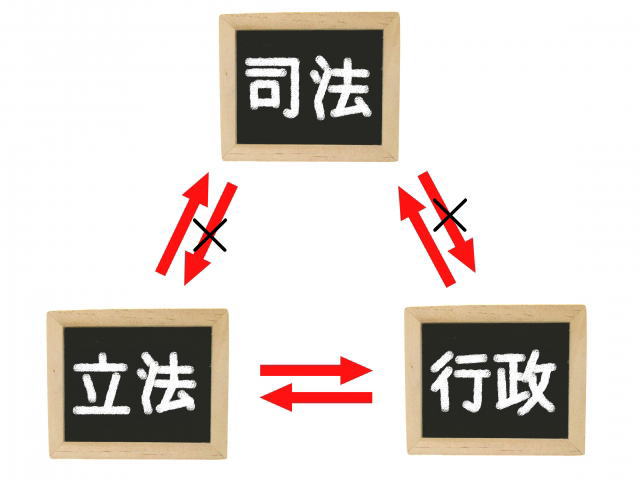

司法権の限界とは

司法権には限界があるとされています。何でもかんでも司法権が及ぶとは考えられていません。その及ばない部分を司法権の限界と言いますが、どんな部分がどんな範囲で及ばないのでしょうか。以下の3点で限界があるとされています。

- 憲法上の限界

- 国際法上の限界

- 性質上の限界

それぞれ解説していきます。

憲法上の限界

憲法に規定がある司法権の限界、裁判所以外が司法権行使を許される案件です。76条1項の例外規定と考えれば理解しやすいかも?

- 国会の各議院による議員の資格争訟の裁判(55条)

- 国会による裁判官の弾劾裁判(64条)

資格はく奪を不服として裁判所に救済を求めることはできません。それと、55条は、三権分立の例外という視点も持っていたら良いと思います。意味はわかりますよね?裁判所以外が司法権を行使するのですから。

国際法上の限界

こちらは、条約や治外法権による司法権の制限です。大使などには治外法権がありますが、そういう場合には司法権は及ばないとされます。

また、日米安全保障条約によって駐留米国軍人などには刑事裁判権が及ばない場合もあります。そういう事例が過去にもありました。

性質上の限界

性質上の限界とは、「裁判所は介入しない方が良い」という「尊重」です。司法権の介入は可能なのですが(「法律上の争訟」である)、そこは一定の主体性を認めて尊重し、介入を控えた方がより良いとしています。

- 統治行為論

- 部分社会の法理

- 自律権

- 自由裁量

統治行為論

統治行為論とは、法律上の争訟を満たしているにも関わらず、高度な政治性を帯びた国家行為には司法審査は及ばないとするものです。詳しくはこちらのページになりますので参照ください。→ 統治行為論をわかりやすく解説-重要判例や問題点がわかる!

部分社会の法理

解釈上の司法の限界ですが、ここではちょっと似ている2つの類型についてお話しましょう。

自律権

自律権とは、懲罰や議事手続など、国会や各議院の内部事項については自主的に決定できる権能です。ご覧の通り、立法権についてのお話ですが、55条の議員の資格争訟裁判規定の延長と考えればいいでしょう。

こちらは明文ありませんが、解釈上の司法権の限界ということです。

両院において議決を経たものとされ適法な手続によって公布されている法律について裁判所は両院の自主性を尊重すべく同法制定の議事手続に関する~事実を審理して有効無効を判断すべきでない警察法改正無効事件

自由裁量行為

自由裁量とは、行政府なりが法を行使する際、その処分につき一定の範囲内であれば自由な判断や行為が認められることです。

まあどんなことでもいいのですが、例えば、災害に際し、各都道府県知事が自衛隊の要請を判断するとしましょう。もちろん、これは法律(条例)に基づいての行為ですが、この決定については、裁量権のある者(この場合は各都道府県知事です)には自由な裁量権が認められています。処分にはある程度の幅を持たせているのですね。

その自由裁量については司法判断は適さないと解釈されています。

自由裁量の限界とは

ただし、この自由裁量にしても、何でもかんでも自由にして良いというわけではありません。それはそうですよね、そんなの許したら、裁量権者の資質によってはとんでもないことになります。

そこは裁量権の逸脱・濫用があれば司法審査は及ぶということになります。

自律権と自由裁量の違い

ご覧のように、自立権と自由裁量はちょっと似ているんですね。パッとでは区別が付きにくい。

自由裁量には幅があるものと覚えていただければ良いのだと思います。自律権にはないものなのですね。自由裁量はそのへん弾力的ではあります。もちろん、そこを逸脱、あるいは裁量権の濫用は司法権が及ばないとはしません。

まとめ

以上司法権の定義と司法権の限界について解説させていただきました。

この司法権の定義(法律上の争訟の定義)の問題と一部司法権の限界問題は区別がつきづらく混乱しがちなところでしょう。大雑把に言って、

- 司法権が及ぶ要件の話

- 法律上の争訟は満たしているけど諸事情でしない

と、区別すればいいと思います。